Catherine Libmann : Les portes de l’espace

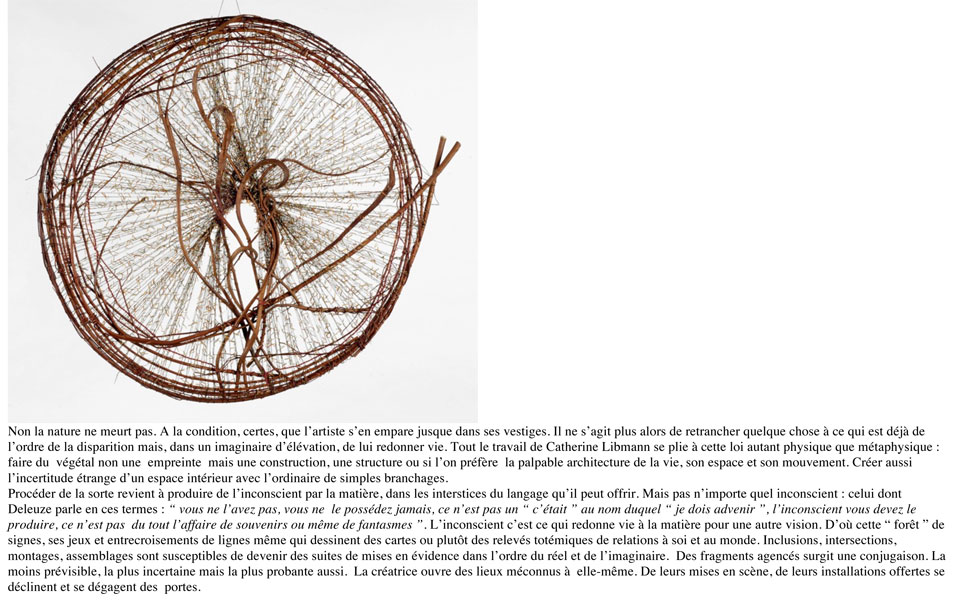

« Non, la nature ne meurt pas. À la condition, certes, que l’artiste s’en empare jusque dans ses vestiges. Il ne s’agit plus alors de retrancher quelque chose à ce qui est déjà de l’ordre de la disparition, mais, dans un imaginaire d’élévation, de lui redonner vie. Tout le travail de Catherine Libmann se plie à cette fois autant physique que métaphysique : faire du végétal non une empreinte, mais une construction, une structure ou si on préfère la palpable architecture de la vie, son espace et son mouvement. Créer aussi l’incertitude étrange d’un espace intérieur avec l’ordinaire de simples branchages.

Procéder de la sorte revient à produire de l’inconscient par la matière, dans les interstices du langage qu’il peut offrir. Mais pas n’importe quel inconscient : celui dont Deleuze parle en ces termes : « Vous ne l’avez pas, vous ne le possédez jamais, ce n’est pas un « c’était » au nom duquel « je dois advenir », l’inconscient vous devance, le produit, ce n’est pas du tout l’affaire de souvenirs ou même de fantasmes ». L’inconscient, c’est ce qui redonne vie à la matière pour une autre vision. De cette forêt de signes, ses jeux et entrecroisements de lignes mêmes qui dessinent des cartes ou plutôt des relevés totémiques de relations à soi et au monde. Inclusions, intersections, montages, assemblages sont susceptibles de devenir des suites de mises en évidence dans l’ordre du réel et de l’imaginaire. Des fragments agencés surgit une conjugaison. La moins prévisible, la plus incertaine mais la plus probante aussi. La créatrice ouvre des lieux méconnus à elle-même. De leurs mises en scène, de leurs installations offertes se déclinent et se dégagent des portes. »

« Par le végétal, par les imbrications, les charpentes, les cadres, les jonctions, les déplacements, les structures émergent dans la fragilité une intensité particulière, douce et. Le tressage crée des sortes de bruissements visuels. Chaque reprise du réel par ce que l’artiste en choisit catalyse des montées. Elles donnent d’abord un effet de chaos (par l’enchevêtrement premier) au désir de prendre ‘image. Mais surgit peu à peu une « surface » et un corps particuliers qui suscitent toujours le sentiment d’une texture.

Celle-ci garde mémoire de tous les accidents, les traces d’éraflure ou de blessure jusqu’à sembler la peau scarifiée d’un corps secret qui serait la matière même de l’art.

Devant certaines pièces, s’éprouve la sensation de contact direct, presque physique avec ce qu’on appellera sommairement la nature, comme si ses matériaux inertes pouvaient s’imprégner à nouveau d’humanité rupestre par on ne sait quelle mémoire. Mais il y a plus. La matérialité de l’objet ou la sédimentation des signes (lignes), l’application d’inductions spirituelles réduisent l’univers en des figures simples.

Elles paraissent énigmatiques, font sentir leurs effets magiques par le regard ou le toucher. Chaque œuvre devient icône, image mentale par la mise à nu de la spécificité du langage plastique. Il « sonne » comme une sorte d’incarnation ou écho du chant d’Hypérion : « Tout advient par désir et s’achève dans la paix. Les dissonances du monde sont telles les querelles des amants. Leur réconciliation fait que ce qui a été séparé se rassemble. »

Dans la démarche instinctive d’approcher ainsi la sculpture, permet à la créatrice d’en étudier la substance. Elle reste disponible à d’autres niveaux de réalité, un peu à la manière des mystiques qui savent que pour atteindre un certain degré de concentration mentale, il faut être capable de percevoir la transcendance, le revers des apparences. Et si, apparemment parfois, l’artiste ressent le besoin d’évoquer la souffrance toujours présente dans l’humanité, son travail devient un moyen de la dépasser.

Comme si Catherine Libmann avait compris que nos vies reposaient sur des constructions mentales dialectiques et illusoires : le haut et le bas, le bon et le mauvais, l’esprit et la matière. Mais elle montre qu’il peut y avoir toujours de l’amour et de la vie, et que des éléments laissés à l’abandon deviennent parfois des éléments signifiants.

Coupant court à l’intellectualisme, l’artiste tient compte de ce qu’exprime le matériau lui-même. Utiliser le bois et ses branchages possède bien sûr une signification symbolique sensible. Si abstraction il y a, c’est une abstraction non anecdotique. La créatrice tire parti des éléments des matériaux eux-mêmes.

Découvrir leur langage la stimule et l’aide à dépasser le côté simplement géométrique et excessivement limité de la sculpture abstraite. La sculpture est donc pour elle un élément d’introspection, un élément nécessaire pour qu’elle se comprenne et comprenne la vie en transcendant la conscience habituelle que nous en avons, au profit d’un état plus profond. Et ce afin d’entrevoir — qui sait ? — une réalité plus globale.

C’est pourquoi et afin d’y parvenir, l’artiste accepte parfois la lenteur et parfois la vitesse d’exécution, plus par instinct que par calcul.

La plasticienne a trouvé un chemin qui permet de voir la réalité avec le maximum d’intensité. Le désir de faire est finalement chez elle un instinct de vie. Mais comment expliquer les instincts ? Toutefois, dans sa sculpture, elle peut s’y abandonner sans aucune pudeur, mais sans impudeur non plus. À ce titre, on peut reprendre l’affirmation du poète Jacques Dupin où il affirme que l’érotisme n’est qu’un maquillage, un fard délicatement posé sur la sexualité primitive.

S’il est question de désir dans l’œuvre de Catherine Libmann – et il en est question – c’est du désir fondamental, du désir de vie. On ne peut rien faire d’autre que de s’y laisser glisser à travers les fragments de ce que l’artiste laisse percer jusqu’à ce point limite où le montage ouvre et invite au vertige de reprise en reprise.

Catherine Libmann offre l’utopie, le ferment de la vie, du rythme de l’humain dans des amas galactiques que l’on sent intimes. Nous sommes surs enfin qu’il existe un monde, débarrassé des fatras, devant les chevaux ailés des bois. L’espace écoute. L’artiste lui donne voix avec la rage de l’impossible, tandis qu’un vent vespéral remue plus bas les fougères.

La vie se détend, prend forme, prend l’air. On est enfin soi-même. Sur le bois séché, on cueille encore des fleurs. Une porte est soudain ouverte. Abime d’être une femme, abime d’être un homme. Mais cependant, les flaques deviennent forêts des signes de l’union improbable.

Jean-Paul Gavard-Perret »